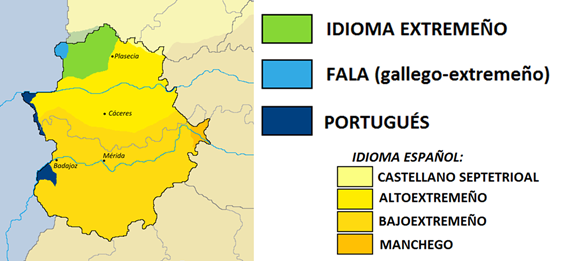

La Asamblea de Extremadura aprobó hace unos días instar al gobierno autonómico a declarar como Bien de Interés Cultural las modalidades lingüísticas del portugués raiano y del estremeñu. La iniciativa partió de Unidas por Extremadura y sumó los apoyos de PSOE y PP, pero venía precedida por una petición del Consejo de Europa para que se reconozca y proteja este patrimonio lingüístico extremeño en peligro de desaparición. El único grupo parlamentario que se opuso fue el de Vox, por lo que, a priori, es ya solo una cuestión de tiempo que la declaración sea una realidad.

No solo es una buena noticia para una sociedad culturalmente madura, sino que además es una obligación legal reconocer y proteger los bienes patrimoniales, sea cual sea su estado de conservación. El propio Estatuto de Extremadura en su Artículo 47 recoge la protección de las modalidades lingüísticas propias y hace dos décadas ya fue declarada BIC la variedad galaico-portuguesa del valle del río Erjas -o val de Xálima-, denominada comúnmente como a fala. Otra cuestión es para qué sirve tal declaración o porqué se ha tardado tanto en lo relativo al portugués de la Raya y al extremeño.

Las declaraciones como Bien de Interés Cultural son el mínimo exigible en lo que a grado de protección se refiere, aunque la teoría queda en agua de borrajas si no se dispone de organismos y personal técnico competentes que realicen un seguimiento riguroso sobre la conservación del bien determinado. Por supuesto, antes de proceder a otorgar tales distinciones de preservación y protección es condición indispensable la documentación. Del mismo modo, el último paso del proceso ha de ser inevitablemente la socialización y promoción del bien patrimonial, esto es, convertir lo pasivo en activo. Dicho de otro modo, al conocimiento hay que imprimirle un uso social para convertirlo en cultura. Recordemos que esto es lo que nos diferente del resto del reino animal.

Pues bien, las tres modalidades lingüísticas extremeñas distintas al castellano presentan muy distintos estadios de conservación y conocimiento. La lengua de raíz galaico-portuguesa falada en el extremo occidental de la Sierra de Gata -Valverde del Fresno, Eljas y San Martín de Trevejo- es la que, incontestablemente, dispone de mayor vitalidad en la actualidad. Dudamos de los efectos prácticos que ha tenido su declaración como Bien de Interés Cultural (en 2003) en el ámbito social, pero es innegable el avance producido en el ámbito académico, destacándose los estudios de Ana Alicia Manso y Tamara Flores. Si lenguas ibéricas similares en número de hablantes como el aranés o el mirandés son cooficiales en Cataluña y en Portugal, respectivamente, no vemos impedimento alguno para que en Extremadura se dé la misma circunstancia.

El portugués raiano, otrora con gran vitalidad, está bien documentado en sus distintas zonas de arraigo (Olivenza, Herrera de Alcántara, pedanías de La Codosera y de Valencia de Alcántara), pero es evidente su retroceso en las últimas décadas pese a su potencial utilidad social en tanto que lengua compartida con el país vecino. Desde hace muchos años se viene instando a su protección y promoción, sobre todo desde Olivenza, y es incomprensible que todavía no disponga de la declaración BIC. Ya propusimos en su momento –aquí– la necesidad y conveniencia de su consideración como lengua no extranjera en Extremadura y su cooficialidad en los lugares donde fue una realidad.

Por último, en lo que respecta al estremeñu o variedad asturleonesa de Extremadura -Las Hurdes, Serradilla y reminiscencias en otras pocas partes de la región-, se encuentra en estado de ruina. Si bien de un tiempo a esta parte, gracias a ciertos escritores, colectivos y a las redes sociales, ha experimentado un notable éxito en cuestión de socialización, no creemos que su realidad lingüística y social pueda compararse, en ningún caso, con las otras dos lenguas extremeñas mencionadas. Las sobredimensionadas estimaciones de su número de hablantes (se habla de 200.000 en algunos foros) o la extensión territorial que supuestamente abarca (trasvasando, en ocasiones, los límites de la Comunidad Autónoma), carecen de todo fundamento científico. Son frecuentes, además, las invenciones y modificaciones en materia de vocabulario con tal de distanciarlo del castellano.

En este sentido, el empeño social mal canalizado, esto es, sin estudios académicos que fundamenten la lengua, será contraproducente a largo plazo. Sí es digno de destacar, por ejemplo, el trabajo que está desarrollando Aníbal Martín con la recopilación de textos escritos en habla popular extremeña y/o con marcados leonesismos publicados en la prensa regional a lo largo del primer tercio del siglo XX – lavereinadelfraguin.wordpress.com-. Con todo, no creemos que el primer estadio en el largo proceso de conservación y protección del estremeñu esté afianzado. La documentación y consolidación de la ruina es todavía una asignatura pendiente, y lo seguirá siendo si el camino no es compartido y dirigido por la Universidad de Extremadura.

Recapitulando, la próxima declaración como Bien de Interés Cultural de las modalidades del portugués raiano y del estremeñu es un acertado paso en el reconocimiento de la diversidad lingüística de Extremadura. La protección, empero, será meramente teórica si no se acompaña de una apuesta decidida de estudio y socialización por parte de instituciones educativas, culturales y políticas que fundamenten los pilares del edificio lingüístico. La creación de un Centro de Estudios de Lenguas Extremeñas adscrito a la Universidad de Extremadura se antoja indispensable para que este proceso no se erija sobre pies de barro. Pero, insistimos, no cabe considerar las tres modalidades lingüísticas por igual: la fala de Xálima es edificio patrimonial vivido que necesita mantenimiento; el raiano se está vaciando y precisa nuevo impulso; y el estremeñu no son más que cuatro paredes que necesitan apuntalamiento para no acabar como mera estructura arqueológica.

Juan Rebollo Bote

Guías-Historiadores