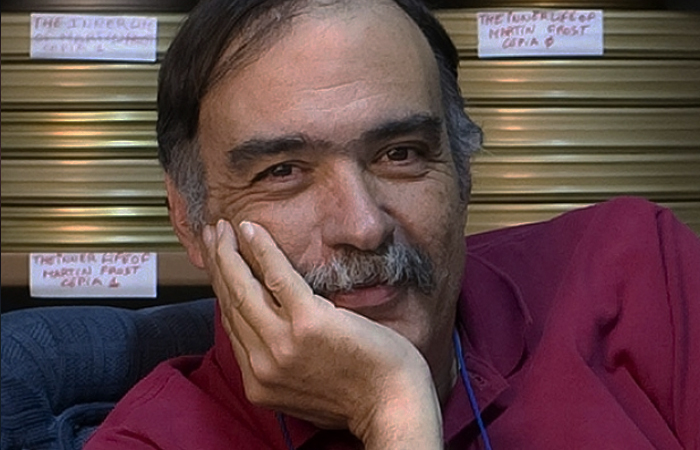

Paulo Branco (Lisboa, 1950) estreou-se há uma semana a receber prémios ibéricos, mas o seu caminho pelo mundo do cinema, na Península e fora dela, está longe de ser recente. Depois de cursar Engenharia Química, virou-se definitivamente para a sétima arte em 1974, já depois de ter fugido ao regime do Estado Novo que caía nesse ano, instalando-se primeiro em Londres e depois em Paris.

Na capital francesa, começou a programar no cinema Olympic ao lado de Frédéric Mitterrand – sobrinho do antigo presidente francês e ministro da Cultura com Sarkozy – e logo depois tomou as rédeas da sala Action-République. Em 1979 iniciou-se como produtor, trabalhando entre Paris e Lisboa, e desde então produziu mais de 300 filmes, muitos deles com os mais conceituados realizadores: David Cronenberg, Jerzy Skolimowski, Wim Wenders, Chantal Akerman, mas também Manoel de Oliveira e o chileno Raúl Ruiz, entre muitos outros.

Atualmente reconhecido como um dos melhores profissionais independentes da área, dirige a produtora Alfama Films, a distribuidora e produtora Leopardo Filmes e a exibidora Medeia Filmes. Para além de ter fundado – e dirigir também – o festival de cinema de Lisboa e Sintra LEFFEST, que já acolheu figuras como Pedro Almodóvar, David Lynch, Bernardo Bertolucci, Juliette Binoche ou Monica Bellucci.

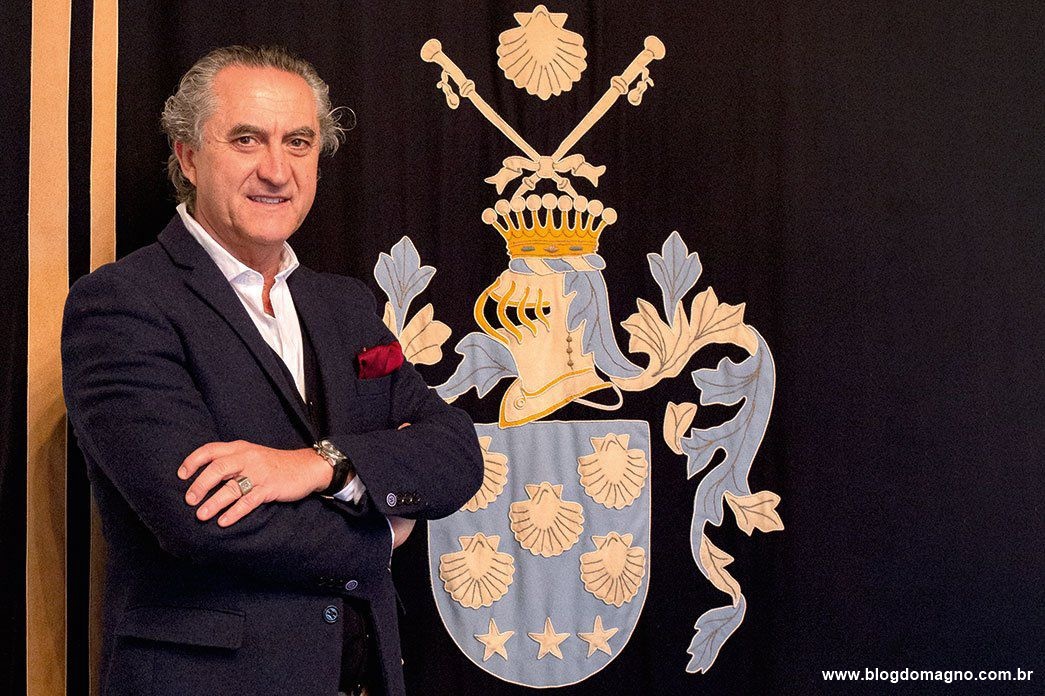

Ao longo dos mais de 40 anos de carreira, vários festivais de cinema por todo o mundo – do Perú, México, passando pela Argentina, Espanha, Chile ou Brasil – já lhe prestaram homenagem e projetaram retrospetivas dos filmes que produziu. Entre os prémios que também recebeu, contam-se o título de Melhor Produtor Europeu (1997), a Ordem Gabriela Mistral, a máxima condecoração no Chile (1998) ou o Prémio Cineuropa (2014), entregue em Santiago de Compostela. Juntando-se agora à lista o Prémio Luso-Espanhol de Arte e Cultura 2022, cuja atribuição se decidiu no passado 29 de novembro no Palácio da Ajuda, em Lisboa.

O que pensa de ter recebido este prémio?

Não o esperava, e até me surpreende. Ainda mais pelas pessoas que o ganharam no passado. Estou sensibilizado, mas não mais do que isso. Sobretudo pelo reconhecimento do papel de um produtor, que também é importante. Um produtor nunca é um mero agente passivo, com funções financeiras: tem também um importante papel criativo, ao serviço dos artistas, mas também iniciando os produtos. Essa parte, ultimamente, tem passado muito por mim.

Uma das coisas que o júri do prémio reconheceu foi o seu papel na construção de “pontes entre a Península Ibérica e o resto do mundo”. Não se reconhece nisto?

Terá de lhes perguntar a eles o que pensaram para me dar o prémio. Não me quero pronunciar sobre isso. O que é certo é que, quando produzo um filme, quero sempre dar-lhe uma visibilidade mundial, criando pontes para que os filmes sejam vistos. Estando próximo da cultura ibero-americana, hispânica, logicamente que o meu trabalho ao longo destes 40 anos passou também por isso, percebe? Penso que tenha sido isso que me fez entrar na lista, mais do que outra coisa.

É também de notar a sua colaboração com realizadores ibero-americanos, como Raúl Ruiz – com quem trabalhou muito – e Juan Pittaluga, só para citar alguns nomes. Esta identificação cultural torna o trabalho mais fácil?

É assim, cada artista é um artista. Com a sua própria personalidade, bases culturais e estudos. Ter trabalhado com o Ruiz foi das coisas mais extraordinárias que me aconteceu, pelo seu génio e pela sua cultura imensa – uma cultura produtiva, que nunca o impediu de criar os seus próprios territórios. E foi isso nele que me prendeu.

Com o Pittaluga – que conheci através de outro realizador, o Santiago Amigorena – fiz um filme [Orlando Vargas]. Gostei muito, apesar de ser um pequeno filme [gravado] no Uruguai. Olhe, talvez tenha sido assim que eu criei as tais “pontes”. Por exemplo, eu nunca fui ao Chile, mas por esta relação que tive com o Ruiz, tenho uma relação muito próxima com essa realidade.

Acho que há sobretudo uma relação cinematográfica, mas também são ocasiões. O meu primeiro encontro com o Ruiz foi em 1977, portanto durou muitos anos, até ele falecer [em 2011]. Veja que uma das grandes obras que fizemos foi uma adaptação do Proust, que, como ele dizia, “um português e um chileno fizeram sem que até lá alguém a tivesse conseguido fazer”. E que teria sido completamente diferente se o tivesse feito com um norte-americano ou um anglo-saxónico. ´

Há quem o considere mesmo um dos melhores produtores independentes.

Essas coisas são tão efémeras. Não consigo dizer muito sobre isso. Que há muitos filmes que eu consegui fazer com que existissem, isso é verdade. Mas não sou melhor nem pior por isso. Daqui a uns anos, alguns ficarão, e isso é importante, mas outros desaparecerão e ninguém se lembrará de quem os precedeu. É natural que isso aconteça. Portanto temos de ter noção desta efemeridade e relativizar tudo.

Quem diria que conhece melhor os seus filmes: os portugueses, os espanhóis ou outros?

Não sei, não faço mesmo ideia. Há muita gente que conhece o meu nome e o dos realizadores, mas não tem relação direta com a obra. Ouviram falar. Mas isso depende dos filmes e da dimensão que eles atingem, não é? Não há regras específicas. Há filmes que conseguiram uma carreira universal, outros foram mais limitados nesse sentido, mas é uma questão sempre contínua.

Veja lá, o Jeanne Dielman – que foi agora classificado na lista da [revista] Sight & Sound como o filme mais importante da história do cinema – deve ter sido visto por pouco mais de uma dezena de milhares de pessoas. Então em Portugal, devem tê-lo visto para aí meia dúzia de pessoas. Não deixa de ser um filme extraordinário, realizado por alguém que eu tive o prazer de produzir, a Chantal Akerman. Fiz dois filmes com ela, um deles é A Cativa, também de um universo proustiano. Mas tudo isto é muito relativo, amanhã será outro.

No panorama ibérico, como olha para a evolução do cinema desde que começou a sua atividade?

Ui, eu não olho! Para já, acho que tudo o que eu digo não tem interesse e amanhã sou capaz de dizer o contrário do que digo hoje. Portanto, deixei de fazer previsões e reflexões. Eu vou fazendo e vou criando os meus espaços dentro do cinema, enquanto me der prazer e conseguir, e continuo assim a minha carreira.

Mas pronto, de um modo geral, acho que tudo está formatado, como sempre esteve, e há muita coisa sem interesse. Mesmo assim, quando a gente pensa que já não há alguma coisa que nos consiga surpreender, lá aparecem umas coisas interessantes. E tem sido assim desde que eu iniciei o meu trabalho.

Que filme mais gostou de produzir?

Não me pergunte isso. É como perguntar de que filho gosto mais. Não faço a mínima ideia. Depende do dia, das horas, das lembranças que às vezes tenho… é por aí.

Mas tem algum filme que gostava de produzir?

Os próximos. Aqueles projetos a que estou diretamente ligado. Mas gostava de adaptar, ou que alguém adaptasse, uma novela do Juan Carlos Onetti – grande escritor uruguaio – chamada Los adioses. É muito emocionante. E há outras coisas que estão a decorrer.