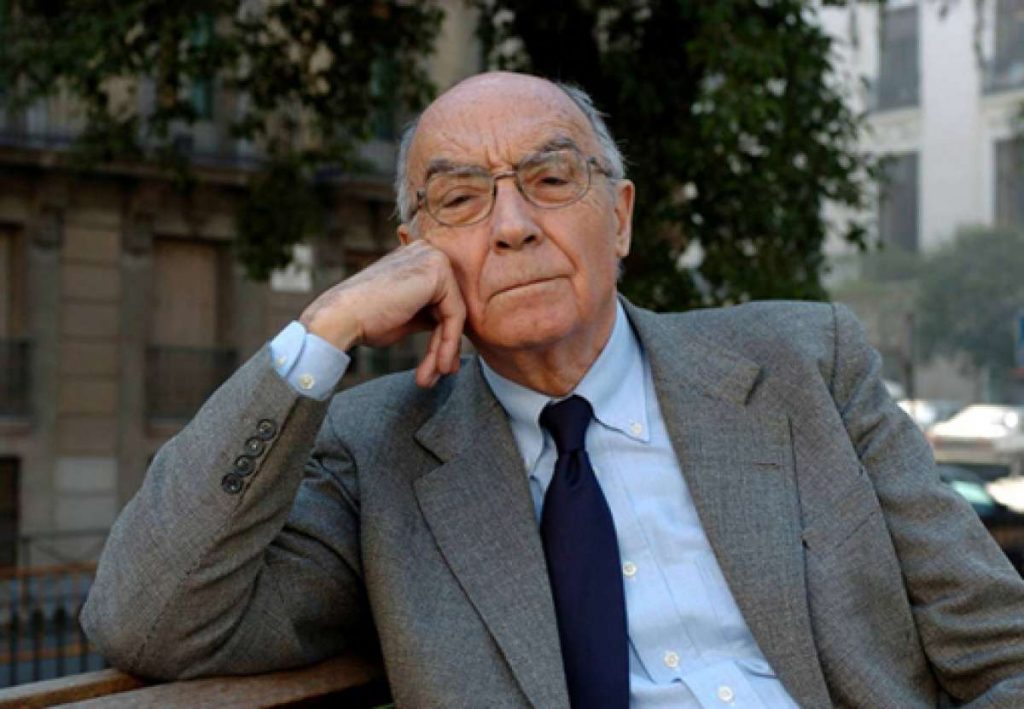

«Es hora de aullar, porque si nos dejamos llevar por los poderes que nos gobiernan se puede decir que nos merecemos lo que tenemos». La frase, pronunciada por José Saramago, resume diez años después de su muerte el modo de vivir del Nobel portugués, que ligó su literatura a su compromiso como ciudadano. Una década tras su desaparición, las turbulencias mundiales dan una nueva vigencia a su legado, que pervive en una obra inmensa a través de la cual exponía las singularidades del mundo y abría la puerta a cambiarlo. Reconocía que ese era su poder, a falta de conseguir cambiar por sí solo el mundo.

«Sólo soy alguien que, al escribir, se limita a levantar una piedra y a poner la vista en lo que hay debajo. No es culpa mía si de vez en cuando me salen monstruos», afirmó en 1997, con motivo de uno de sus múltiples doctorados «honoris causa». «Ensayo sobre la ceguera», «Todos los nombres», «Ensayo sobre la lucidez», «La caverna» o «El hombre duplicado» son algunos ejemplos de esa visión del portugués, que se acercaba a la escritura «como un artesano», recuerda su viuda, la periodista española Pilar del Río.

«Se acercaba a la escritura como, decía él, un artesano a su trabajo o un labrador a la tierra: con dedicación, empleándose a fondo, intentando hacer una obra buena, sin ansiedades. El Saramago que conocemos era un hombre maduro, que había pensado y vivido mucho y no le desconcertaban las cosas de la vida literaria», cuenta a Efe.

Las inquietudes de justicia y defensa del débil parecían inevitables en la biografía de este hijo y nieto de campesinos que vino al mundo en la aldea de Azinhaga en 1922, y que vivió el régimen salazarista del que Portugal no se libró hasta 1974. Sus afinidades políticas nunca limitaron sus reflexiones y, pese a ser militante comunista durante buena parte de su vida, criticó en ocasiones con dureza a la izquierda: «Antes, caíamos en el tópico de decir que la derecha era estúpida, pero hoy día no conozco nada más estúpido que la izquierda», señalaba el escritor.

También llamó a debatir en profundidad sobre el sistema democrático, convencido como estaba de que el verdadero poder no reside en los gobiernos sino en las multinacionales. «Hablar de democracia es una falacia», solía decir. Su primera novela se publicó en 1947, «Tierra de pecado», aunque su nombre no fue reconocido mundialmente hasta que vio la luz «Memorial del convento» (1982), en el que critica la explotación de los pobres a manos de los ricos.

Comenzaron así años de aplauso internacional que se cortaron en su propio país con «El Evangelio según Jesucristo» (1991), que humanizaba a Jesucristo, le otorgaba una historia carnal con María Magdalena y logró enfurecer al Vaticano. La obra llegó a ser vetada un año después para el Premio Europeo de Literatura Aristeion por el Gobierno luso, entonces dirigido por el conservador Aníbal Cavaco Silva (PSD), por «atentar contra la moral cristiana».

Saramago respondió trasladándose a vivir a la isla española de Lanzarote, donde recibiría innumerables llamadas de felicitación de Portugal seis años más tarde, cuando se alzó con el Nobel de Literatura. «Por su capacidad para volver comprensible una realidad huidiza, con parábolas sostenidas por la imaginación, la compasión y la ironía», argumentó la Academia Sueca.

A día de hoy sigue siendo el primero y único concedido a un autor lusoparlante, un hito que hizo crecer a sus compatriotas «tres centímetros» de orgullo, decía el propio Saramago, que falleció en la isla española a los 87 años a causa de una leucemia. Su desaparición se recordará este jueves en Lisboa con la lectura del libro que estaba escribiendo cuando murió, una historia que tiene que ver con las armas, que se llama «Alabradas», que fue publicado tras su muerte, y donde aborda la ética de la responsabilidad, asunto central en la obra saramaguiana y, por supuesto, en su actividad como ciudadano que nunca dimitió de su papel.

Una década después de su muerte, obras como ‘Ensayo sobre la ceguera’ parecen haber encajado a la perfección con el actual desasosiego pandémico, aunque Del Río no cree que sea una suerte de profecía cumplida. «José Saramago no era un profeta ni un iluminado, simplemente veía el mundo, observaba, pensaba. Por eso pudo hacer ‘Ensayo sobre la ceguera’, un mundo de personas que viendo, no ven. Hasta que de repente la epidemia se hace tan fuerte que ya no queda más remedio que atender», expone.