La luz de mi lucero se oscureció con el destierro de Castilla.

¡Ay de mí, ay por mí!

Desde Portugal se oye la voz del llanto amargo.

¡Ay de mí, ay por mí!

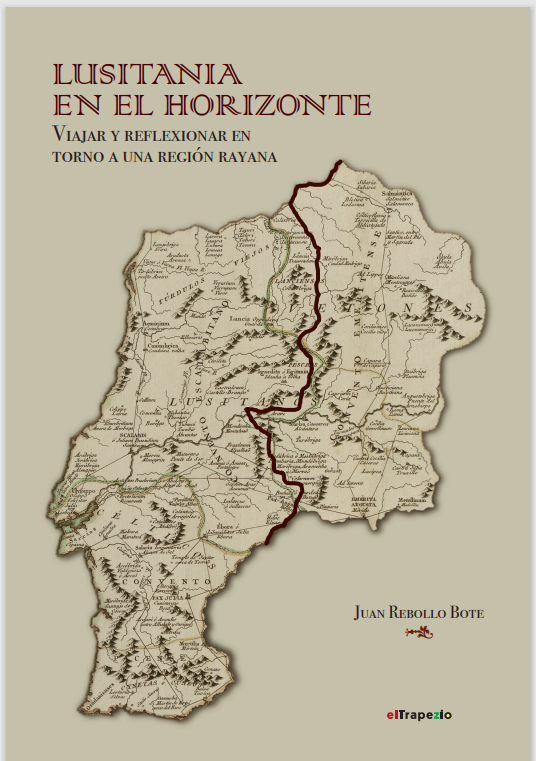

Al pie de la Serra da Estrela, en pleno corazón de Portugal, el castillo de Belmonte se enseñorea de haber sido patria de los Cabral, que dieron a la nación al descubridor de Brasil. Sin embargo, la bella localidad beirense guarda también un tesoro único: una comunidad de judíos que fueron forzados a convertirse al cristianismo en tiempos de la Inquisición, pero que durante generaciones siguieron practicando su fe en la clandestinidad, manteniendo vivas sus tradiciones y preservando su identidad religiosa y cultural.

Tras el decreto de expulsión, numerosos judíos de Castilla se asentaron en tierras rayanas de Portugal en la vana esperanza de que la decisión fuera reversible. Sin embargo, con el matrimonio real en 1496 entre Don Manuel I y la infanta Isabel, hija de los Reyes Católicos, un nuevo decreto obligó a muchos de ellos a abandonar para siempre la Península. Estas poblaciones se asentaron en diferentes lugares de Europa, el norte de África y Oriente Próximo, dando origen a lo que sería la comunidad de judíos sefarditas. Así se pretendió borrar de la faz de Iberia el rastro que durante mil quinientos años había dejado un pueblo que llegó desde Judea tras la destrucción del segundo templo.

Tras el decreto de expulsión, numerosos judíos de Castilla se asentaron en tierras rayanas de Portugal en la vana esperanza de que la decisión fuera reversible. Sin embargo, con el matrimonio real en 1496 entre Don Manuel I y la infanta Isabel, hija de los Reyes Católicos, un nuevo decreto obligó a muchos de ellos a abandonar para siempre la Península. Estas poblaciones se asentaron en diferentes lugares de Europa, el norte de África y Oriente Próximo, dando origen a lo que sería la comunidad de judíos sefarditas. Así se pretendió borrar de la faz de Iberia el rastro que durante mil quinientos años había dejado un pueblo que llegó desde Judea tras la destrucción del segundo templo.

Las escuelas talmúdicas y las sinagogas fueron cerradas, los cementerios olvidados cuando no profanados y aquellos que decidieron quedarse fueron obligados a la conversión bajo la amenaza de la expulsión. Durante varios siglos, cualquier descendiente de judío podía ser acusado de herejía tras una simple denuncia, por usar ropa limpia los viernes o por encender una lámpara hasta que esta se apagaba por sí misma. A pesar de ello, muchos de estos cristianos nuevos siguieron practicando su religión en secreto, desafiando la persecución del Santo Oficio. Los llamaron con desprecio marranos. Con el tiempo, el miedo y la intolerancia fueron reduciendo y aislando cada vez más a estas comunidades hasta que fueron olvidadas, pero no pudo impedirse que una esencia judeoconversa se entretejiera con la cultura ibérica, influyendo en su arte, su literatura y su identidad colectiva. De este modo el fin de Sefarad significó la desaparición de una comunidad religiosa organizada, pero también la transmisión de parte de su cultura que fue incorporándose, casi siempre de forma imperceptible, en el alma de la ibericidad.

A los pies de la sierra, en una de las regiones más recónditas y bellas del país, Belmonte presenta hoy al viajero su homogéneo y armonioso conjunto arquitectónico encaramado a la cresta de un promontorio sobre el río Cécere. Las casas y las capillas, las tejas y el granito, se desparraman por la ladera del cabezo que corona el viejo castillo siete veces centenario. En una de sus torres, un escudo de armas nos recuerda que la familia Cabral dio a esta tierra hijos ilustres que lucharon en Ceuta y Aljubarrota, antes de que el país se lanzara a conquistas de ultramar. Una piedra con una inscripción en hebreo que se conserva en el museo local atestigua que los judíos vivían en esta villa al menos desde 1297.

Tras los decretos de expulsión, adoptaron una vida cristiana de cara al exterior mientras mantenían sus costumbres en secreto. Los niños eran bautizados, se celebraban matrimonios en la iglesia para externalizar la práctica de la religión católica y en el cementerio eran enterrados bajo el símbolo de la cruz para evitar las profanaciones, pero en la intimidad del hogar se custodiaba la tradición judaica. Se oraba. Muchas costumbres se fueron perdiendo con el paso del tiempo, pero mantuvieron algunas festividades como la Pascua, el Yom Kipur y el sabbat. Aunque todas ellas se habían alejado mucho de la estricta observancia judía, se conservaba la esencia de las mismas. Sin una tradición escrita, sin sinagoga, privados del magisterio de un rabino, aislados en la creencia de que eran los últimos judíos sobre la faz de la tierra, fueron las mujeres quienes, con una inmarcesible convicción y sobreponiéndose al miedo, transmitieron ese precioso legado cultural y religioso por vía oral, de generación en generación.

A principios del siglo XX, los judíos de Belmonte se habían reducido de varios miles a un centenar de personas. Olvidados por todos, seguían celebrando sus matrimonios por el rito cristiano y los niños aún eran obligados a recibir su primera comunión. Entonces, en 1925, llegó un hombre que decía buscar a los últimos marranos de la Península ibérica. Tras siglos de persecución y ocultamiento, recelaron de él. Su nombre era Samuel Schwarz, un ingeniero judío polaco que pasaría a la historia por redescubrir en Belmonte la última comunidad criptojudía de Europa. Finalmente, tras el rechazo inicial, supo ganarse su confianza y consiguió entrevistarse con un grupo de mujeres. Les aseguró que compartía su fe, pero necesitaban pruebas. Les habló en hebreo, pero no le creyeron. Sus tradiciones se habían deformado en la clandestinidad e incluso habían perdido con el paso de los siglos su vieja lengua. Por fin, entre muchas palabras, una fue identificada por aquellas irreductibles, la única palabra que habían conservado, transmitida de madres a hijas como una preciosa alhaja: Adonai, Señor. Fue el fin de más de cuatro siglos de enmascaramiento de su verdadera identidad.

A principios del siglo XX, los judíos de Belmonte se habían reducido de varios miles a un centenar de personas. Olvidados por todos, seguían celebrando sus matrimonios por el rito cristiano y los niños aún eran obligados a recibir su primera comunión. Entonces, en 1925, llegó un hombre que decía buscar a los últimos marranos de la Península ibérica. Tras siglos de persecución y ocultamiento, recelaron de él. Su nombre era Samuel Schwarz, un ingeniero judío polaco que pasaría a la historia por redescubrir en Belmonte la última comunidad criptojudía de Europa. Finalmente, tras el rechazo inicial, supo ganarse su confianza y consiguió entrevistarse con un grupo de mujeres. Les aseguró que compartía su fe, pero necesitaban pruebas. Les habló en hebreo, pero no le creyeron. Sus tradiciones se habían deformado en la clandestinidad e incluso habían perdido con el paso de los siglos su vieja lengua. Por fin, entre muchas palabras, una fue identificada por aquellas irreductibles, la única palabra que habían conservado, transmitida de madres a hijas como una preciosa alhaja: Adonai, Señor. Fue el fin de más de cuatro siglos de enmascaramiento de su verdadera identidad.

De esta forma, la comunidad judía belmontense es la única que ha llegado a nuestros días conservando su fe, a pesar de lo cual, el criptojudaísmo fue un fenómeno extendido por toda la Península. Está acreditada la existencia durante muchas generaciones de comunidades hebreas en otras zonas. Solo a modo de ejemplo, ya que fueron numerosas, en la región de Trás-os-Montes fueron muchos los pueblos que, aún a principios del siglo XX, conservaron restos de comunidades hebreas que, ya muy desdibujadas, acabaron desapareciendo. En Mallorca aún existe una minoría descendiente de judíos conversos, la comunidad xueta, que fue objeto de persecución inquisitorial y estigmatización social bajo la sospecha de prácticas judaizantes. En otras zonas de España y Portugal se conservaron costumbres que se enraizaban en esa tradición, aunque quienes las practican hoy ya han olvidado su origen. Embutidos a base de pan, patata y carnes de ave o conejo, que tan populares siguen siendo: patateras y alheiras, farinatos y farinheiras son degustados en tierras de la Raya sin saber que sirvieron para fingir cristianismo viejo. Esta integración de la herencia judía en la Península trascendió así lo religioso expandiéndose e incorporando lo sefardí a la identidad ibérica común.

En el siglo XXI no quedan criptojudíos en Belmonte. En el tiempo de la Santa Festa ya no se amasa el pan ácimo tras las contraventanas cerradas, ni se esconden velas encendidas en los armarios los viernes a la puesta de sol. Ha nacido una realidad mucho más luminosa. Se han construido una sinagoga y un museo, los niños ya no son bautizados por imposición y los muertos descansan bajo la estrella de David. Hoy los cultos y las tradiciones son practicados públicamente por una comunidad hebrea orgullosa de ser la única que ha practicado el judaísmo en la Península Ibérica ininterrumpidamente desde los tiempos de los decretos de expulsión. Em Belmonte a lâmpada ainda está acesa.

Pablo Revilla Trujillo, abogado sevillano, licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla y formado en Relaciones Internacionales en la Universidad de Barcelona, es un iberista comprometido y estudioso de la historia y los viajes, temas sobre los que escribe regularmente.