Antes de nada, feliz 2025, que nunca es tarde. Presumo que será un año importante -lo presumo todos los años- en cuestión cultural, al menos en lo que ataña a algunos enclaves altoextremeños en los que vengo desarrollando actividades de investigación y socialización histórica y patrimonial de un tiempo a esta parte. Esa es la sensación que me queda después de dos semanas de inmersión y reflexión en torno al pasado de un pueblo estratégicamente ubicado en la Vía de la Plata, pero que pasa desapercibido ante la voraz inercia turística que prefiere otros lugares menos auténticos, y después del éxito del paseo guiado por el mismo que reunió a casi setenta personas el pasado domingo 19 de enero.

Antes de nada, feliz 2025, que nunca es tarde. Presumo que será un año importante -lo presumo todos los años- en cuestión cultural, al menos en lo que ataña a algunos enclaves altoextremeños en los que vengo desarrollando actividades de investigación y socialización histórica y patrimonial de un tiempo a esta parte. Esa es la sensación que me queda después de dos semanas de inmersión y reflexión en torno al pasado de un pueblo estratégicamente ubicado en la Vía de la Plata, pero que pasa desapercibido ante la voraz inercia turística que prefiere otros lugares menos auténticos, y después del éxito del paseo guiado por el mismo que reunió a casi setenta personas el pasado domingo 19 de enero.

Hablo de Aldeanueva del Camino, sito en el valle del Ambroz. Setecientos habitantes, dos mil menos que en el apogeo del siglo anterior, años 50. Sí, los polos industriales españoles -y algún europeo- desarraigaron a muchos aldeanovenses, el plástico terminó con el hegemónico oficio artesanal de los banasteros y el transporte por carretera hirió de muerte al ferrocarril. A priori, hoy es poco más que un pueblo cruzado por la calzada de los romanos, luego real cañada, después Nacional 630. La autovía ya no cruza Aldeanueva, la pasa de largo. Pero nada más lejos de la realidad.

Tal vez su nombre resuene en algún/a lector/a que lo relacione con el famoso Pimentón, adscripción a la Denominación de Origen de la Vera, aun no encontrándose en aquella otra comarca del norte extremeño. Hasta hace dos o tres meses había tres fábricas de pimentón, ya solo quedan dos. Los sobrevivientes sequeros -secaderos- de aquella ochentena que hubo, yacen abandonados a la espera de una revalorización en sentido museístico. El nombre de Severiano Masides, principal impulsor decimonónico de aquel polvo de oro rojo, debería resonar a nivel internacional y apenas se asocia en la actualidad a un geriátrico gestionado por la Fundación que porta el apellido y administra la diócesis de Coria-Cáceres.

Tal vez su nombre resuene en algún/a lector/a que lo relacione con el famoso Pimentón, adscripción a la Denominación de Origen de la Vera, aun no encontrándose en aquella otra comarca del norte extremeño. Hasta hace dos o tres meses había tres fábricas de pimentón, ya solo quedan dos. Los sobrevivientes sequeros -secaderos- de aquella ochentena que hubo, yacen abandonados a la espera de una revalorización en sentido museístico. El nombre de Severiano Masides, principal impulsor decimonónico de aquel polvo de oro rojo, debería resonar a nivel internacional y apenas se asocia en la actualidad a un geriátrico gestionado por la Fundación que porta el apellido y administra la diócesis de Coria-Cáceres.

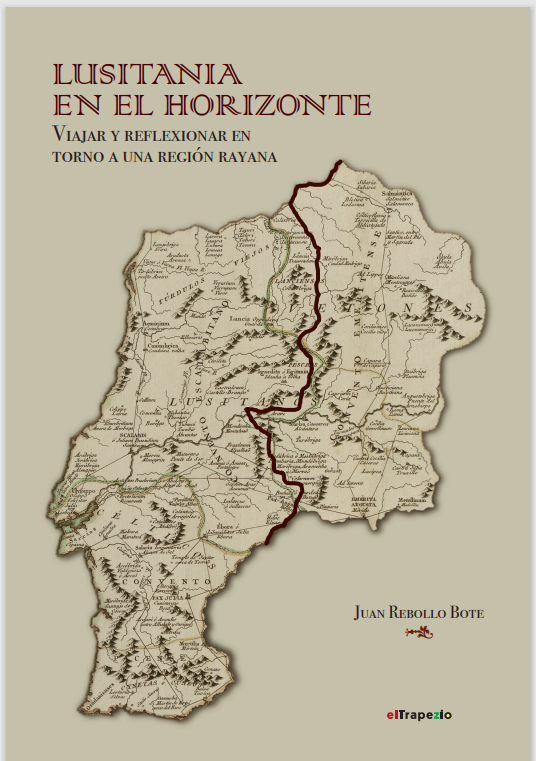

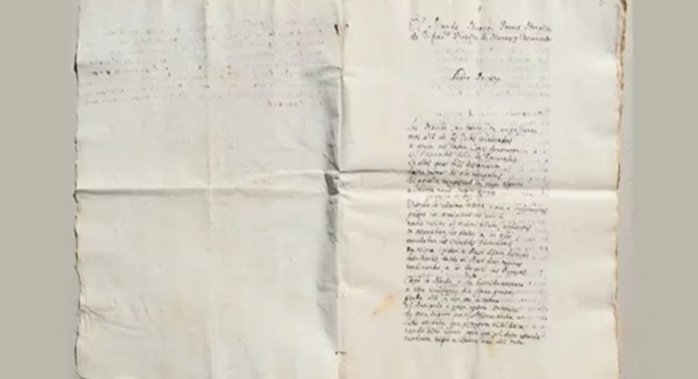

Y hablando de apellidos, esta aldea nueva, ya vieja, toma por suyo el del Camino -o calzada- que vertebraba -y todavía- el interior del occidente ibérico. De aquellos primeros tiempos restan, sobre todo, miliarios -reconstrucciones- y algunas hileras de sillares en algún que otro puente, medievales y modernos en su predominante estructura actual. Un par de estelas funerarias empotradas en sendas calles del pueblo mantiene el recuerdo de latinos como Fulvius Rufus, sestatiense, y como Lucius Ammius, Rufus filio, que por estos lares tendrían su fin. Otra existió y desapareció, la de Titus Baebius, cluniense. Pero nada de campamento romano ni cosa que se le parezca. Desde Cáparra hasta sus termas -Baños- y a la siguiente mansio –Caelionicco, Puerto de Béjar- no parece que hubiera asentamiento de relevancia. Acaso alguna villa tardoantigua en el término de Casas del Monte o en el de Zarza de Granadilla.

No obstante, la carta arqueológica de Extremadura advierte de posibles restos romanos -¿o prerromanos?- en el término aldeanovense, particularmente hacia la orilla derecha del río Ambroz. Ahí debió de encontrarse también el “castillo”, sea lo que ello significare, de Fornacinos que cita el Libro de Montería de Alfonso XI. El arroyo Hornacinos recorre la suave ladera que une el Ambroz extremeño con el límite salmantino en un paraje que atravesaba la carrera que vinculaba Baños con la Abadía de Sotofermoso, lleno de fresnos y de alcornoques, entre los cuales destaca majestuoso el cuatro veces centenario Alcornoque de la Fresneda, Árbol Singular de Extremadura. En toda esta zona hay, además, una importante concentración de chozos pastoriles, aquí llamados bóvedas, que remite a dinámicas de poblamiento transterminante y trashumante.

Y así, con la cañada como referencia, debieron asentarse los pastores que gestaron la primera aldea allá por el siglo XII. Cañada se llama el área que bordea la iglesia de San Servando, que por encontrarse en la orilla leonesa de la calzada de romanos terminaría por inscribirse en la diócesis de Coria. Solo unos pasos más allá, al otro lado del camino, otros pobladores pondrían también sus casas en torno a una iglesia con advocación a Nuestra Señora del Olmo, controlando el puente de la Garganta Buitrera y formando parte del reino castellano y de la diócesis de Plasencia. Dos aldeas nuevas separadas administrativamente por un camino que, paradójicamente, también las unía.

Y así, con la cañada como referencia, debieron asentarse los pastores que gestaron la primera aldea allá por el siglo XII. Cañada se llama el área que bordea la iglesia de San Servando, que por encontrarse en la orilla leonesa de la calzada de romanos terminaría por inscribirse en la diócesis de Coria. Solo unos pasos más allá, al otro lado del camino, otros pobladores pondrían también sus casas en torno a una iglesia con advocación a Nuestra Señora del Olmo, controlando el puente de la Garganta Buitrera y formando parte del reino castellano y de la diócesis de Plasencia. Dos aldeas nuevas separadas administrativamente por un camino que, paradójicamente, también las unía.

La calzada de romanos y cañada de pastores fue frontera entre reinos hasta la unión de las coronas en 1230, pero continuó dividiendo las aldeas hasta el siglo XIX y las diócesis hasta mediados del XX: Aldeanueva del Camino se llamó la de León y Coria; Casas de Aldeanueva fue la de Castilla y Plasencia.

Juan Rebollo Bote

Lusitaniae – Guías-Historiadores