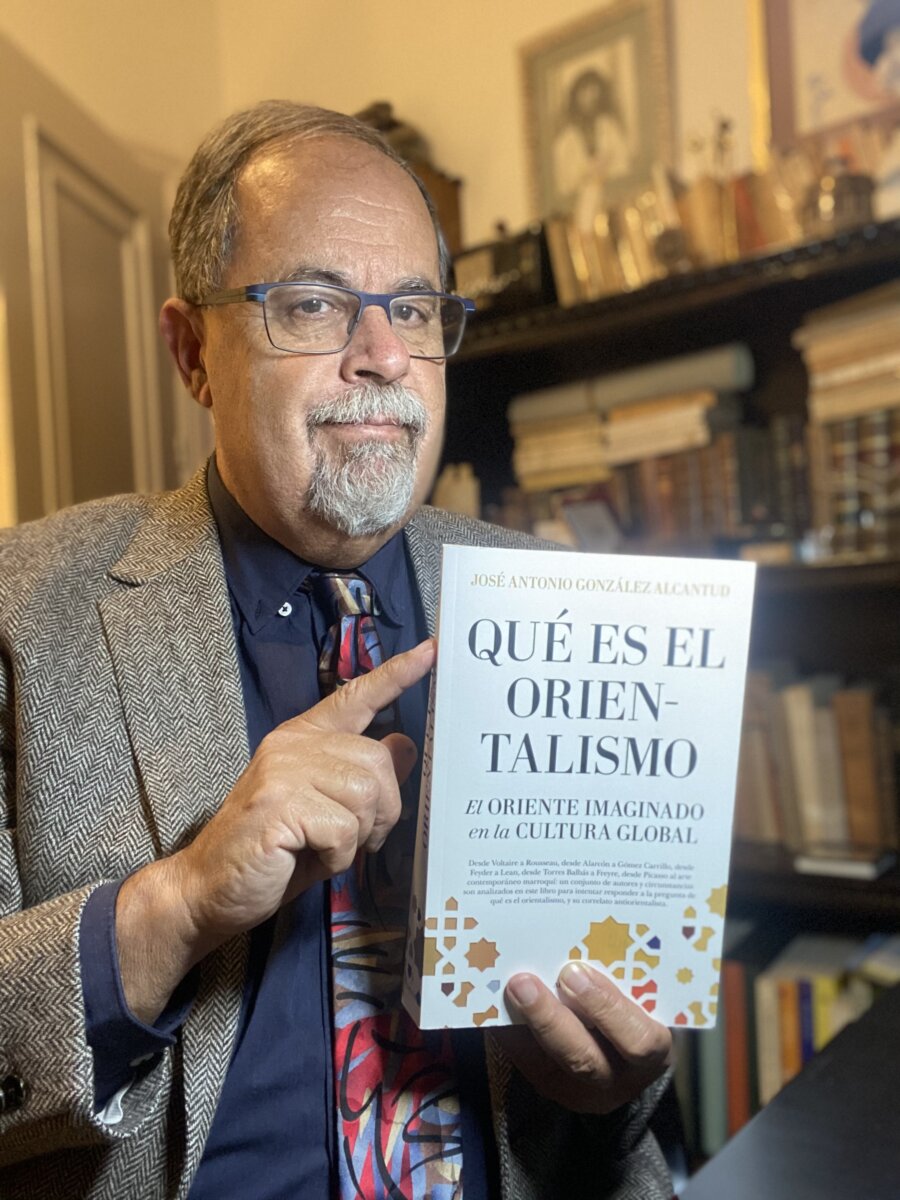

José Antonio González Alcantud é catedrático de antropologia social da Universidade de Granada e académico correspondiente da Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de Espanha. Premio Giuseppe Cocchiara 2019 aos estudos antropológicos, González Alcantud tem uma vasta obra. O TRAPÉZIO entrevistou o professor que acaba de publicar o livro Qué es el orientalismo. El Oriente Imaginado en la Cultura Global (2021), fruto de uma ampla investigação e reflexão ao longo da sua vida.

O que significa o orientalismo para a história e a identidade da Península Ibérica (Espanha, Portugal e as suas regiões)? É uma herança positiva?

O termo “orientalismo” e o tema do Oriente não devem ser contraditórios. Orientalismo, assim como o norte-americano Edward Said referiu no seu famoso livro Orientalismo, de 1978, pode ser concebido como um “discurso”, ou seja, como uma visão sobre o Oriente, e até mesmo uma forma artística, literária, fílmica , etc. O orientalismo em si não representa uma ameaça, pelo contrário. Em Espanha e em Portugal, o Orientalismo é também uma experiência íntima, porque de alguma forma temos sido objecto sujeitos do Orientalismo. De um Lord Byron viajando para Sintra para absorver os perfumes orientais do sul a viajantes como Chateaubriand ou Irving que viram no palácio Nasrid da Alhambra, em Granada, o auge do oriental. Lá desenvolveram os seus livros, como abencerrage ou Alhambra. Nesse sentido, o orientalismo como problema “doméstico” faz parte da nossa história ibérica.

O termo “orientalismo” e o tema do Oriente não devem ser contraditórios. Orientalismo, assim como o norte-americano Edward Said referiu no seu famoso livro Orientalismo, de 1978, pode ser concebido como um “discurso”, ou seja, como uma visão sobre o Oriente, e até mesmo uma forma artística, literária, fílmica , etc. O orientalismo em si não representa uma ameaça, pelo contrário. Em Espanha e em Portugal, o Orientalismo é também uma experiência íntima, porque de alguma forma temos sido objecto sujeitos do Orientalismo. De um Lord Byron viajando para Sintra para absorver os perfumes orientais do sul a viajantes como Chateaubriand ou Irving que viram no palácio Nasrid da Alhambra, em Granada, o auge do oriental. Lá desenvolveram os seus livros, como abencerrage ou Alhambra. Nesse sentido, o orientalismo como problema “doméstico” faz parte da nossa história ibérica.

Na verdade, tentamos um estilo arquitectónico e literário híbrido entre as influências orientais e ocidentais, ao qual chamamos de “mudéjar”. Porém, em Portugal o encobrimento do Oriente foi maior, apesar dos contactos ocorridos entre Portugal e Marrocos nos séculos XV-XVI, que deixaram uma marca profunda. As forças colonizadoras de Portugal foram mais absorvidas por projectos americanos e do Extremo Oriente. A isso contribuiu a derrota de D. Sebastião em Alcácer-Quibir, o que dizimou a nobreza portuguesa e pôs fim a qualquer nova aventura no Norte de África.

A Espanha deixou sua conquista inacabada, apesar do mandato de Isabel – A Católica. Haviam capturado várias joias islâmicas da mais alta relevância –Giralda de Sevilha, Mesquita de Córdoba, Alhambra de Granada-, o que gerou uma grande nostalgia e inimizade histórica dos exilados andaluzes e mouros. No entanto, os espanhóis e os andaluzes concordaram em algo fundamental: não deixar o Império Otomano avançar. A Espanha pôs o pé na África, para a qual contribuiu a retirada portuguesa da praça de Ceuta, que lhes tinha sido dada. O mandato da Rainha Isabel, presente no seu testamento, continuou. O imperador Carlos V assumiu o valor e organizou expedições à Tunísia e à Argélia, mas Felipe II não deu continuidade a essa política, criando e estabelecendo a fronteira que conhecemos até hoje com as possessões espanholas no Norte da África. Desta forma, e acima tudo, foi possível controlar a pirataria e os corsários.

Espanha, mais do que Portugal, a partir do Romantismo em diante tornou-se no Oriente da Europa e os seus habitantes adaptaram-se de bom grado ao cultivo desse estereótipo. Não podemos culpar o resto dos europeus, como teria feito E. Said, por se tornarem orientais domésticos, abaixo da escala evolutiva de progresso esperado de um continente cultivado e centro da civilização. Talvez apenas napolitanos e sicilianos pudessem competir nisso, como pode ser visto no “Manuscrito encontrado em Zaragoza”, do polacoJan Potocki.

Em vez de inferir algo negativo dessa experiência, esforcei-me ao longo de minha carreira intelectual e de pesquisa para inverter o olhar. Creio que somos donos, espanhóis e portugueses, de um “problema” que só é nosso e que é viver com os fantasmas da nossa própria história. Nove séculos de presença islâmica na península, de 711 a 1611, deixaram uma marca profunda, por mais que tentemos escondê-la ou disfarçá-la. Mas é um traço original, não é uma estranheza, uma “invasão”, é uma modificação profunda do carácter dos indígenas. Assim o viram, por exemplo, Américo Castro e Gilberto Freyre, dois dos referentes nos anos posteriores à Segunda Guerra Mundial, da antropologia histórica nas línguas espanhola e portuguesa. Nada é explicado sem essa impressão. E é preciso extrair dela toda a sua positividade: a inclinação para a convivência, a absorção popular do humanismo e a sensibilidade estética, acima de tudo.

Ao contrário do que afirmam alguns críticos, o nosso orientalismo é uma arma carregada de futuro.

O que o orientalismo significa para a América ibérica, por exemplo, para o México e o Brasil?

Nos últimos vinte e cinco anos, o México e o Brasil, mas também a Argentina e a Colômbia, entre outros, descobriram a parte oriental que tem dentro. Certo que Colombo quando chega a América ouve uns sons que não compreende e acha que é Árabe, já que procurava as Índias. É verdade que os métodos de catequização da América foram retirados desde os primeiros momentos do recém-conquistado reino nasrida de Granada. Mas logo se percebeu que o índio não era mouro. A prova está até em Bartolomé de las Casas: ao mostrarem uma cruz aos índios, não a abominavam como os muçulmanos, o que era um sinal de que não eram “inimigos”, mas seres ingénuos que podiam ser convencidos e atraídos para a sua idolatria. Os mouros eram irredutíveis e praticavam taqiyya ou ocultação. Os jesuítas entenderam bem e decidiram sair do mundo islâmico, dedicando-se à América, às índias e ao Japão. O assunto foi esquecido, embora as formas tenham viajado: refiro-me a toda uma arquitectura religiosa mudéjarista que acabou por povoar toda a América durante vários séculos e que é perceptível em muitos templos por todo o continente. O Islão foi revivido por meio da escravatura das áreas ao longo do rio Níger, na África, tendo estado em contacto com a religião maometana, cujos membros, por exemplo, foram levados para o Brasil. Mas não era apenas um carácter testemunhal, já que esse Islão era misturado com crenças animistas. Quando realmente ocorreu uma redescoberta foi com a chegada sírio-libanesa, principalmente após a ocupação do Líbano em 1923 pela França. Como a sua nacionalidade era otomana, eles eram conhecidos na América como “turcos”. Dedicando-se principalmente ao comércio, eles se aclimataram muito bem com o mundo latino e encontraram nele uma espécie de irmandade. A título de identificação, eles acreditavam que pertenciam à diáspora Al-Andalus, tanto muçulmana quanto hebraica e criaram círculos andaluzes em muitas partes da América. O modernismo latino-americano também deu um impulso estético. O engraçado é que os que defendiam essa política eram maronitas, ou seja, libaneses católicos. Agora, como eu dizia, essa aliança renovou-se e é um recurso cultural que muitos países ibero-americanos utilizam para fazer política externa com o mundo árabe, turco e persa. Em suma, é uma mistura de recursos culturais e políticos.

Como você definiria a corrente de(s)colonial de pensamento que alguns professores universitários têm assumido? Existe uma descolonialidade boa e uma má? Que diálogo pode ser estabelecido com esses sectores? Você identifica alguma evolução nessa corrente?

Bem, eu sempre considerei ser um “resistente pós-colonial”. Com isto quero dizer que a pós-colonialidade apresenta-nos o problema urgente de realizar uma descolonização mais profunda do que puramente política. Esta última foi conquistada nos anos 60. Talvez a guerra da Argélia tenha sido o episódio mais relevante, pois, nela, a sua violência extrema esteve presente no colonialismo. Esteve apresentava um discursivo para inferiorizar os autóctones e assim dominá-los melhor, profundamente, psiquicamente. Octave Mannoni, Frantz Fanon e Albert Memmi viram assim de Madagascar à Argélia. Em particular Fanon, que era da Martinica, viu que havia uma ligação entre a doença mental e a colonização. Propôs que a via da violência era a única possível, não só para libertar um território, mas também para libertar os próprios “indígenas” da inferioridade cultural, tanto seja na língua, no vestuário, nas crenças, etc. Quando o pós-modernismo estourou, esta foi uma derivação lógica das sociedades que colocaram a gestão democrática da descolonização imaginária, científica e académica como o seu norte. Fomos comprovando que as antigas metrópolis, particularmente em França e na Grã-Bretanha, mais o imperialismo democrático norte-americano, baseado na aerocracia, o domínio aéreo, e não de uma ocupação territorial. Mesmo assim conseguiam influenciar países independentes mesmo que a distância. Em Marrocos, por exemplo, após a independência em 1956, havia mais “cooperadores” franceses do que antes do período colonial. Estranho, não?

Em consequência disto nasceu o meu livro, “Política do sentido. Lutando por significados na pós-modernidade” (2000). Era completar, aprofundando democraticamente, por meio do multilateralismo e das novas tecnologias, o processo de descolonização. Isso exigia libertar o colonizado dos seus laços nefastos, mas também o colonizador do pesado fardo da dominação, que não é um prato de bom gosto, excepto para os sádicos. O marxismo como ideologia estava em declínio na época, o que tornava as coisas mais fáceis. Mas na sua agonia, os velhos estalinistas descobriram que podiam redirecionar o discurso ultrapassado da luta de classes para o de raças e de género, bem mais actual. Aplicaram o mesmo diagnóstico e terapia maniqueísta: bom e mau, preto e branco. Teve um certo sucesso na América Latina, nas suas universidades. A mãe de todos os ventos, a matriz de tudo, veio da América e das universidades canadianas, que contrataram pensadores “juniores”, geralmente “pescados” em universidades britânicas. Inicialmente, eram os índios que pertenciam às castas superiores do seu país e que exigiam se expressar e se descolonizar exibindo os mecanismos de dominação do meio académico. Enfim, um mesmo palco que já usei, naquela época, nos Estados Unidos.

Eu entendo que aqueles que se proclamaram “descoloniais”, uma barbárie ou anglo-saxonismo, já que teriam que dizer “decoloniais”, não chegaram a lugar nenhum e se propuseram a radicalizar a juventude. Estou horrorizado com o radicalismo verbal dos marxistas académicos. Recuso-me a abandonar minha posição pós-colonial resistente, que entendo ser mais humana e dialógica, pois no fundo é menos fanoniana e mais freudiana. Vou continuar apostando na compreensão do que não é só orientalismo, mas colonialismo.

Acredita que é necessária uma produção própria da teoria e do pensamento na comunidade cultural e linguística Ibero-americana (e iberófona) para fazer frente ao excesso de influências francófonas e anglófonas?

Esta é uma ideia antiga, que atravessa o hispano-americanismo e também tem conotações neocoloniais, tanto sejam espanholas e/ou portuguesas. Não se trata de ir contra ninguém mas a favor do direito de constituir uma comunidade académica de línguas ibéricas e também itálicas que nos permita emancipar da tutela anglo-saxonica e francesa. Isso exige algo de fundamental, que é que a circulação da nossa literatura tenha o mesmo respeito que conferimos ao inglês ou ao francês. E que se constitua uma rede mercantil de circulação de livros entre os nossos países. Há muito que se pretende fazer esta política mas até este momento não foi possível.

Somos tolos, porque hoje a China e o Irão optaram pelo espanholz não tenho notícias do português, como língua internacional. Temos que pensar em termos ibéricos, como Saramago sabia, e antes dele Oliveira Martins, Gilberto Freyre, Américo Castro, Pi e Margall, e mesmo os anarquistas da Federação Anarquista Ibérica.

Que relação o mundo hispânico deve ter com o mundo lusófono? Qual tem sido a sua experiência pessoal e profissional?

Para mim, Portugal em particular sempre foi, afectuosamente, a minha segunda pátria. Eu a conheci logo após a queda da ditadura, no verão de 1974, e voltei sempre que pude, em várias ocasiões. Em Portugal sinto-me simplesmente confortável. Antes do actual confinamento estive no Porto e em Guimarães. Agora não encontrei uma forma de manter um contacto profissional estável ao longo dos anos, apesar de ter conhecido vários antropólogos e historiadores portugueses. Tenho a impressão de que a mediação britânica e / ou francesa sempre actua entre nós. Acredito que devemos avançar nesse caminho de emancipação e acredito que também nos chegará pela América. Lá, o Brasil ocupa um lugar super importante. Quando penso no Brasil, gostaria de fazer como Stefan Zweig fez, mesmo correndo o risco de idealizá-lo. Não quero pensar no Brasil de Gobineau, com o seu racismo primitivo, nem naquele, o actual, com o Bolsonaro insano. Estou convencido de que o Brasil neste momento é a chave. Enfim, sempre foi o país que quis ser moderno, o que deve ser parabenizado. Encontrei lá mais possibilidades. Os meus amigos do Recife propõem-se a traduzir para lá o meu livro “Racismo Elegante”. Não é por vaidade, é por justiça, o meu muito obrigado. Eu acredito que o Brasil é uma potência ibérica.

Para mim, Portugal em particular sempre foi, afectuosamente, a minha segunda pátria. Eu a conheci logo após a queda da ditadura, no verão de 1974, e voltei sempre que pude, em várias ocasiões. Em Portugal sinto-me simplesmente confortável. Antes do actual confinamento estive no Porto e em Guimarães. Agora não encontrei uma forma de manter um contacto profissional estável ao longo dos anos, apesar de ter conhecido vários antropólogos e historiadores portugueses. Tenho a impressão de que a mediação britânica e / ou francesa sempre actua entre nós. Acredito que devemos avançar nesse caminho de emancipação e acredito que também nos chegará pela América. Lá, o Brasil ocupa um lugar super importante. Quando penso no Brasil, gostaria de fazer como Stefan Zweig fez, mesmo correndo o risco de idealizá-lo. Não quero pensar no Brasil de Gobineau, com o seu racismo primitivo, nem naquele, o actual, com o Bolsonaro insano. Estou convencido de que o Brasil neste momento é a chave. Enfim, sempre foi o país que quis ser moderno, o que deve ser parabenizado. Encontrei lá mais possibilidades. Os meus amigos do Recife propõem-se a traduzir para lá o meu livro “Racismo Elegante”. Não é por vaidade, é por justiça, o meu muito obrigado. Eu acredito que o Brasil é uma potência ibérica.

O que pode nos contar sobre a próxima “Conferência Iberismo: Antropologia e História” da Fundação Lisón-Donald? O que significa para a Carmelo Lisón e para si o conceito de singularidade da Península Ibérica?

A singularidade é um conceito que transcende o de identidade. Carmelo Lisón Tolosana, meu professor que faleceu em Março de 2020, sempre apostou na ideia de colagem cultural. As identidades regionais e locais eram para ele, como antropólogo, fundamentais para entender Espanha. A maior parte da sua obra foi feita na Galiza rural. Uma das suas últimas tinha como título “A singularidade cultural da Galiza”. A península Ibérica no seu formato de quase-ilha obriga-nos a que encontremos um entendimento, tanto pelo mandato geográfico, já que é um conjunto politicamente federal, com uma história e um tronco linguístico comum, o que é uma mais-valia. Mesmo a história colonial comum nos curou de aventuras externas, algo que outros não entendem muito bem. Veja a França que continua querendo a todo custo manter os seus departamentos ultramarinos na América, África e Oceania e que nada mais são do que colónias secretas.

Ao passar estes dias em Puebla de Alfindén, em Saragoça, onde nasceu, damos continuidade a esse espírito lisboeta. Eu propus ao conselho de curadores e foi aceito. O professor Honorio Velasco, presidente, encarregou Paz Gatell e eu de organizarmos uma conferência sobre Iberismo, de antropologia e história, que acontecerá nos dias 12 e 13 de Março. Penso que é uma iniciativa importante, pois torna visível para a comunidade académica a existência do iberismo, daquele impulso cristalizador da Península Ibérica, que se actua-se na política ia tornar-nos numa potência na Europa com repercussões benéficas e com estabilidade internacional. Atendemos à ciência, mas não deliramos, e tudo isso tem a sua parte política. É esta a nossa obrigação numa Europa em crise e com uma zona inflamável no Magrebe, que ainda não encontrou a sua estabilidade. De alguma forma, o iberismo e o orientalismo ibérico em uníssono podem dar-nos esperança. É uma obrigação histórica e moral.

Esta entrevista é uma tradução da versão em espanhol. Para citações por favor utilizar a fonte original: